Parce que l’appropriation de l’espace public par les femmes est une lutte individuelle et collective, #sitespecific a souhaité mettre en place trois rendez-vous, trois « Rencontres’ Specific » pour aborder la question de la place des femmes dans l’espace public au cœur de notre rive gauche rouennaise. Nous avons observé les rues et quartiers, les parcs et jardins depuis plusieurs années et pris note de quelques points:

- Il subsiste une sur-représentation masculine dans les espaces publics

- La question du genre est pleinement posée

- Il semble qu’une territorialisation* masculine soit notable rive gauche

*La territorialisation consiste en une appropriation qui peut être juridique et économique (la propriété) ou symbolique (le sentiment d’appartenance, de connivence)source

⇀Nous avons déjà relevé que les caractéristiques de la rive gauche reposaient sur des jugements de valeur spécifiques car sont présentes: une histoire industrielle et ouvrière, une précarité et une grande diversité. Les clichés d’apparence cristallisent tous les clivages que l’on peut accoler à une banlieue.

« Elle est vulgairement pauvre, colorée et sale ».

Alors, nous avons souhaité interroger quelles expériences de rues et de quartiers étaient faites par les femmes et comment vivaient-elles cette masculinisation des espaces.

Une thématique spécifique explorée en trois RDV

La rive gauche semble être cet espace dont on s’occupe par intermittence mais qui survit comme il le peux, presque malgré lui. Au sein de ce territoire assez peu valorisé pour ses histoires et initiatives, vivent des femmes. La seule option qui nous a semblé pertinente c’était de passer par la voie de la personnification. « Attribuer à quelque chose l’apparence, les sentiments, le langage d’une personne réelle. » Peut-être, ainsi les choses parleraient d’elles-mêmes…

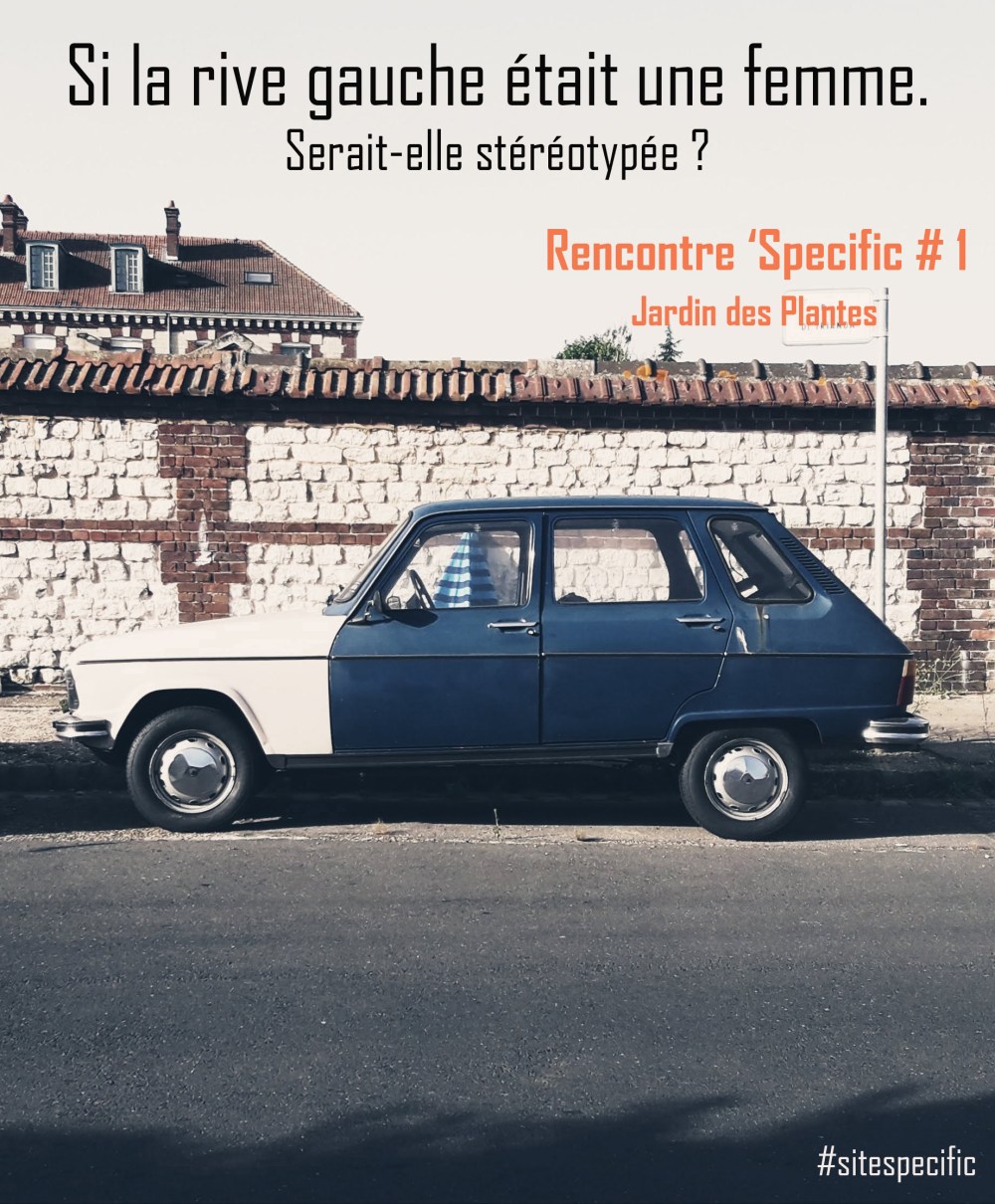

SI LA RIVE GAUCHE ÉTAIT UNE FEMME …

Serait-elle stéréotypée ? (RDV 7/09/2019)

- Et qu’est-ce qu’un stéréotype ?

- Expression ou opinion toute faite, sans aucune originalité, cliché.

- Caractérisation symbolique et schématique d’un groupe qui s’appuie sur des attentes et des jugements de routine.

Serait-elle un objet ? (RDV du 28/09/2019)

- Qu’est-ce qu’un objet ?

Chose inerte, sans pensée, sans volonté et sans droits, par opposition à l’être humain.

Serait-elle solidaire ? (19/10)

Nous pensons à la sororité, à la solidarité féminine, est-elle possible et est-ce que vivre sur le même territoire pourrait nous rapprocher ? Le fait d’appartenir au même sexe est-il suffisant comme point commun pour nous mettre à parler ? N’ignorons pas notre rapport d’interdépendance, mais tout d’abord, qu’est-ce que la solidarité ?

- Rapport existant entre des personnes qui, ayant une communauté d’intérêts, sont liées les unes aux autres

- Sentiment d’un devoir moral envers les autres membres d’un groupe, fondé sur l’identité de situation, d’intérêts

RENCONTRE ‘ SPECIFIC # 1

Rencontre’ Specific # 1 fixé un samedi à 14H, fut annoncé depuis la page Facebook de #sitespecific en juin, depuis les groupes fermés locaux (FB) type Jardin partagés de Petit-Quevilly auxquels nous appartenons ainsi que sur le site « mes voisins .fr ».

Volontairement, nous avions opté pour une une image de voiture ancienne et bigarrée histoire de rappeler que la rive gauche a souvent affaire aux jugements gratuits et hâtifs. Elle est taxée de banlieue avec toutes les connotations sociales, esthétiques et les pollutions qui vont avec. Retro, vieillotte, has been, sans intérêt notable….Par opposition au modèle dominant incarné par la rive droite. Elle serait donc moche, ennuyeuse et les gens, pour faire vite, « ne seraient pas curieux« .*

*Ces propos ont été prononcés, à maintes reprises, par les directeurs.trices, les portes paroles de structures culturelles, des responsables de programmation rencontrés, en 2017/18, pour la rédaction d’un mémoire sur la programmation artistique du territoire rouennais (ville comme métropole).

De ce fait la rive gauche, quels stéréotypes? Pour les résidentes, habitantes, citoyennes, de quoi sont-elles taxées, comment vivent-elles leur mobilité, les rues de leur quartiers, de leurs communes, comment et où sortent-elles?

- Les chiffres de notre évènement

Nous pouvons ajouter que ce temps d’échange a atteint depuis les réseaux sociaux (FB), 273 personnes pour 12 réponses. La concurrence des forums des associations a souvent été évoquée, la question de la légitimité ? #sitespecific n’est pas une association, c’est un projet citoyen indépendant porté par une femme. Cette initiative est récente et la constitution d’ un réseau est une histoire de longue haleine au sein d’un territoire peu habitué à ce type de propositions. Se rencontrer sans se connaitre, par pure envie d’échanger…Cela parait étrange mais c’est compliqué de provoquer un déplacement.

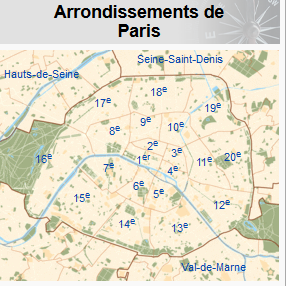

Les publics touchés par les publications étaient composés à 25% de femmes de 25/34 ans avec un total de 67% de femmes toutes tranches d’âge confondues. 29, 3 % de personnes en provenance de Rouen, 6, 9% (Petit-Quevilly), 2, 3% (Paris), 2, 17 (Grand-Quevilly) et 1, 89% (Louviers). La rive gauche serait résumée à deux communes et il y aurait davantage d’intérêt de la part de Paris que de Grand-Quevilly! Les relais n’ont pas été trouvés pour atteindre St Étienne du Rouvray, Sotteville, Petit-Couronne, Grand-Couronne et Oissel qui sont les communes inscrites dans le périmètre d’intervention de #sitespecific. La rencontre avait lieu à Rouen, elle était donc frontalière avec Sotteville mais cela est passé inaperçu.

➽A titre de comparaison les ateliers’Specific sur la thématique de la biodiversité ordinaire (Faune & Flore en ville – 27 juillet et L’arbre en ville- 01/09) ont respectivement atteint 327 et 366 personnes depuis la plateforme Facebook.

⇢Ces temps d’échange ont été, volontairement, programmés dans des parcs et jardins de la rive gauche, d’une part, car nous savons que 82% des hommes, en France, fréquentent plus régulièrement ces espaces verts contre 69 % des femmes et, d’autre part, pour permettre la possibilité de rester et partir sans être obligée de consommer ou de déranger l’organisation du temps de partage.

Cette 1ère rencontre nous a offert la possibilité de réaliser des récits en amont, pendant en aval.De plus, pour ne pas nous arrêter sur cette thématique très importante, nous avons souhaité mettre en place, dès le mois de novembre, un « groupe exploratoire « .

affiche de lancement du 1er groupe sortie le 15 septembre depuis la page Facebook

Avant tout

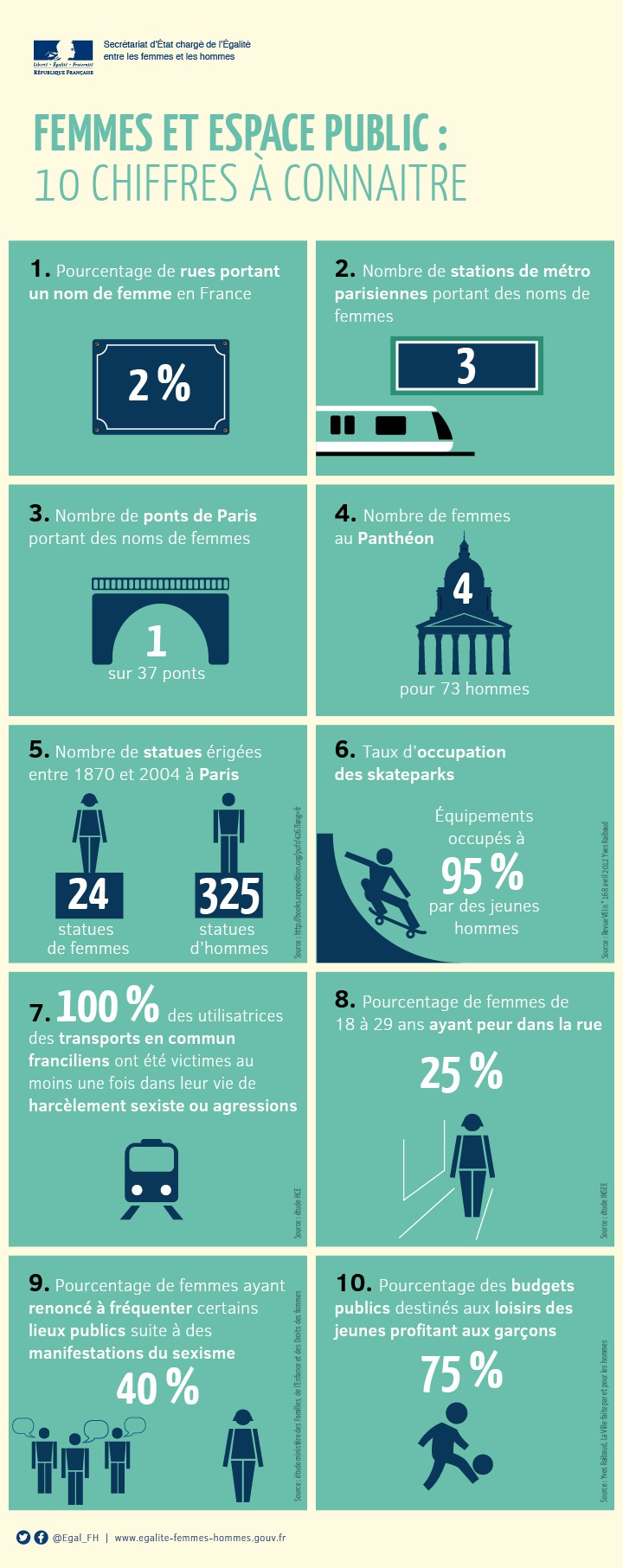

Nous pouvons revenir un instant sur dix chiffres qui concernent les femmes et l’espace public

⇨Alors que nous invitons les femmes à venir partager leurs expériences, nous avons cherché si, à nombre d’habitants comparables et en dehors de l’Île De France, la question avait été posée et de quelles manières. Rennes, via une des ses universités, nous est apparue. Cette ville et métropole compte 443 192 habitants contre 494 380 pour la Métropole Rouen Normandie. Nous avons relevé que l’Université Rennes 2 avait organisé, le 23 juin 2017, l’académie d’été de son diplôme d’études de genre, sur le thème « Femmes et hommes dans l’espace public ». Manspreading, harcèlement de rue, insultes, violences.. »La sur-occupation de l’espace public au détriment des femmes

« Le monde social dans lequel nous vivons fait que les hommes sont globalement dominants et les femmes en font les frais, notamment en public. Les femmes expriment en tout cas un sentiment d’insécurité, que l’on retrouve peu chez les hommes. On ne leur transmet pas cette culture du risque. » (source idem)

affiche évènement

« Comme beaucoup de mes amies, je vois le phénomène. Ce n’est pas qu’une anecdote. Certains hommes se sont autorisés à prendre toute la place dans l’espace public. C’est le même phénomène dans la rue. Il y a un partage de l’espace qui ne se fait pas à égalité », réagit Hélène Bidard, adjointe à la mairie de Paris, chargée des questions relatives à l’égalité femmes-hommes. « Il y a un vrai sentiment d’insécurité chez les femmes. La dénonciation du « manspreading » participe du mouvement de ras-le-bol en cours » (source idem)

⇌Étant donné que seule la rive gauche de Rouen (quartiers comme communes de son agglomération) est concernée par le projet #sitespecific, toutes les thématiques concernent, spécifiquement, cet espace. De ce fait, à territoire plus restreint, la question s’est recentrée sur la place des femmes, dans les espaces publics de la rive gauche.

A l’instar d’ associations féministes qui ont imaginé d’organiser des « marches exploratoires » au cours desquelles des idées d’aménagement souhaitables sont collectées. Ces groupes de femmes ont, en effet, noté les lieux qui leur paraissent plus dangereux, les points positifs et négatifs de l’aménagement urbain afin d’adresser des recommandations aux autorités de la ville. La place de la femme dans l’espace public est une question politique qui se doit d’être prise très sérieux pour le bien -être de tous.

Voici quelques une de leurs remarques:

Des marches exploratoires initiées par la ville de Rouen pour les hauts de Rouen en 2017 ont donné l’opération femmes dans la ville

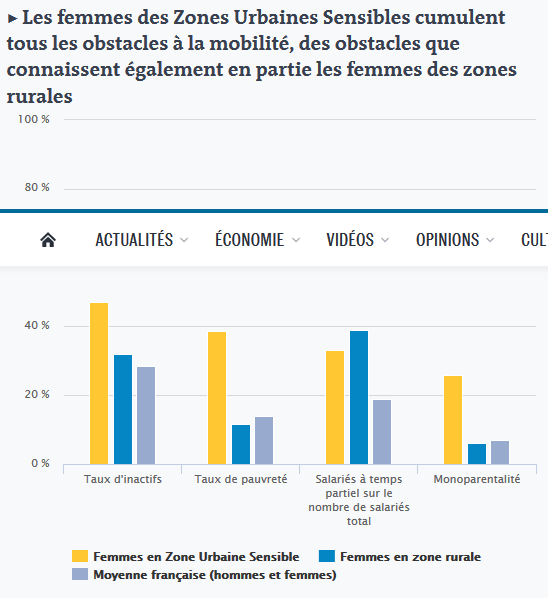

« Les femmes sont largement absentes des décisions de gestion de la ville, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.Pourtant, leurs activités, et en particulier leurs activités familiales, les rendent plus sensibles que les hommes à la qualité du cadre de vie et des services urbains.Elles sont incitées, plus que les hommes à restreindre leurs déplacements, les adapter ou les limiter aux activités utiles sans flâner. Néanmoins, leurs besoins spécifiques sont rarement pris en compte et elles sont peu présentes dans la conception des projets urbains. »

La place de la femme dans l’espace public est une question politique qui se doit d’être prise très sérieux pour le bien -être de tous ce pourquoi nous aimerions mener concrètement cette démarche sur nos territoires de la rive gauche en constituant des groupes de ce type.

« Selon Marylène Lieber*, les femmes ne sont pas « exclues » de l’espace public mais elles ne peuvent pas s’y mouvoir. Il s’agit davantage d’une question de mobilité que d’exclusion. »Source

*Le Sentiment d’insécurité au prisme du genre – Repenser la vulnérabilité des femmes dans les espaces publics », 2011. source

Le choix des espaces pour les échanges se limite aux parcs toutefois tous les espaces publics qui étaient en jeu.

- Pouvons nous parler de ce sentiment d’insécurité ressenti par les femmes sur la rive gauche rouennaise ?

« Cette rencontre trouve sa raison d’être, en partie, suite à une publication issue d’un compte-rendu de réunion plénière du Conseil de quartier Quais Rive Sud- Ile Lacroix- Saint-Sever. Il est fait état au sein du quartier Saint-Sever « d’un harcèlement de rue que subissent de nombreuses jeunes filles » + d’infos: Les conseils de quartier Rouen rive gauche # 2

Mais également suite aux résultats de l’enquête de 2019 commandée à l’Université de Rouen Normandie par la Métropole Rouen Normandie sur « les pratiques culturelles des 16-29 ans du territoire métropolitain », là également, la notion « d’insécurité » a été signalée » Source

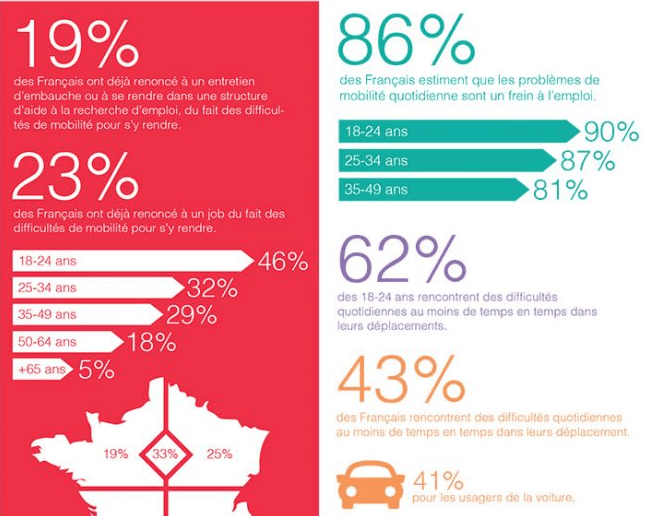

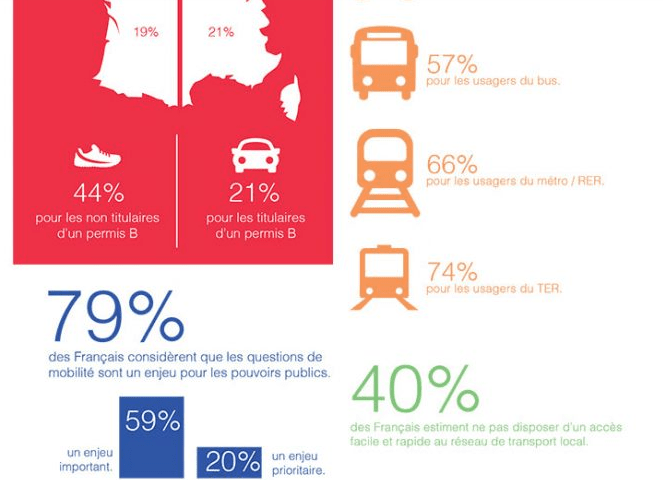

Nous savons que les transports en commun sont utilisés à 80 % par les femmes (La sociologie de nos transports en commun), qu’en est-il de la rue, des espaces verts ? « Où sont les femmes rive gauche lorsqu’elles ne sont pas chez elles » aurait pu être une approche, ce qui a retenu notre attention ce sont les terrasses de café, les bancs et la présence à l’extérieur (quartier St Sever, Petit-Quevilly sur son axe de l’avenue Jean Jaurès par exemple) d’un nombre écrasant voire dominant d’hommes.

➢Pour réduire le risque de frein au déplacement et donc la marge d’insécurité, nous avons arrêté notre choix de lieu à un jardin bien connu situé à Rouen rive gauche et dont les espaces sont confortables et harmonieux.

Le Jardin des plantes

85 000 M² situé au sud de la ville de Rouen, ce jardin se présente selon la ville Source comme un lieu de « promenade familiale ». On ne peut, de manière implicite, s’empêcher de relire la sociologie Agnès Pitrou qui voyait en cette famille, un moyen de pression supplémentaire pour les femmes.

« Il faut se méfier d’un système où tout passerait par la famille car, d’emblée, tous ceux qui n’en ont pas, se trouveront exclus et ils sont de plus en plus nombreux du fait de la connexion entre les problèmes professionnels, le chômage et la désagrégation des relations familiales. « Source

▸Les premières femmes croisées étaient seules, affairées à leur jogging ou assises sur un banc.

Une femme au Jardin des Plantes

Nous avons marché puis nous sommes installées à une table de pique-nique avec vue sur une des allées principales. Il convenait d’être assise pour construire les échanges avec confort. Cet endroit est privilégié par les lectrices/lecteurs et les familles. Devant et tout à côté, nous avons assisté à l’appropriation successive de ces espaces par les femmes. Les bancs et allées ont été occupées dès notre installation ou presque par des femmes, à croire que notre présence n’y était pas étrangère… Cette table se trouvait face à l’allée de sorte que l’intimité était là mais restait relative, la personne pouvait à loisir s’échapper et regarder, commenter les scènettes à même de se jouer devant elles. Notre présence était perceptible et notre vue dégagée.

Nous avons commencé cette rencontre en restituant, dans le contexte global, la démarche et son évolution au regard de sa volonté de créer des ponts. Le projet semble être compris et il est perçu telle une « maison qui aurait plusieurs pièces ».

De l’importance du poste d’observation

Le jour choisi pour cette rencontre était le samedi 7 septembre 2019. Le samedi, au Jardin des Plantes, c’est aussi le jour des mariages. Alors que nous considérons le mariage comme une injonction sociétale, nous savions, en amont, que cette rencontre pouvait aussi prendre la forme d’une confrontation. La thématique du mariage intronisée par ce défilé fut sources à commentaires. Nous sommes restées neutres, notre objectif n’est en aucun cas d’exposer et d’imposer nos points de vue lors de l’évocation d’un sujet de cet ordre. La place de la femme, les places des femmes, quelles places et quelles femmes ? L’idée étant de créer les conditions les plus optimales pour l’échange, nous avons donc laisser parler puis nous avons posé des questions.

Les inégalités spatiales

Notre place dans l’espace public est un combat à mener.

« Qui dit espace public dit aussi pouvoir dans l’espace public c’est-à-dire places dans les partis politiques « en ordre utile », exercice de ses droits à la participation citoyenne, proportions d’élus et d’élues. Sylvette Denèfle écrit : « (les femmes) constituent 80 % des travail-leurs pauvres, 70 % des usagers des transports en commun (tout en précisant que dans le métro le soir, huit passagers sur dix sont des hommes.) 90% subissent des violences sexuelles dans l’espace public, 85 % des chefs de famille monoparentale, 70 % des personnes qui font les courses, 70 à 80 % des personnes âgées, 80 % des prostituées, etc. mais seulement 20 à 30 % des élues 10. » Il s’agit donc de trouver des stratégies pour contrer l’accaparement de l’espace public par le groupe qui a le plus de pouvoir, les hommes.

Cet espace est vécu, traduit avec fierté, ravie d’y vivre est donné à être entendu. Une question qui se pose comme un élément de distinction, par exemple la rive gauche ce n’est pas « la ville », aller en ville c’est se rendre rive droite. Vivre rive gauche ça a un sens, certaines regrettent même leur installation rive droite. Cette rive incarne des images personnelles, historiques et symboliques. Vivre, habiter, travailler parfois même, tout cela possède une vraie cohérence. Les personnes rencontrées ne veulent pas en partir.

De jour, les rues sont souvent sales, des trottoirs tout petits non permissifs pour les poussettes, les personnes à mobilité réduite. Elles sont souvent encombrées par des véhicules mal garés, des déchets sauvages…Et puis, la rue, les rues ne sont pas très commerçantes ou alors assez peu en tout cas pas suffisamment pour qu’on s’y promène. Les rues, pour celles qui accueillent des terrasses sur leurs trottoirs, ne donnent pas envie de se poser tout simplement parce que le cadre est vilain, trop de voiture, ce n’est pas agréable. Le manque de confort, de bancs, de points pour se retrouver autres que ces terrasses majoritairement masculines sont pointés du doigt. Les parcs, heureusement, sont là. Les quartiers comme celui de St Sever ne donnent pas envie parce que les bars sont « moches », les façades peu engageantes, un défaut de gaieté, de couleur, de fleurs est souligné. Les rues sont grises, minérales, les places sont peu soucieuses de notre bien-être.

« Nous aimerions nous sentir conviées, invitées ». Cela devrait être naturel. Par exemple, nous travaillons dans ce quartier, nous souhaiterions, le midi, manger dehors mais où allons-nous ? Où pouvons-nous aller ? Manger sainement aussi, cela parait très compliqué, sans viande ou avec des produits autres que des trucs gras du type Burger king, Mac Do comme si la malbouffe était l’apanage des territoires pauvres…

De plus le découpage des quartiers et communes en rues résidentielles et peu commerçantes, en avenues où les voitures sont trop nombreuses, nourri un grand manque de charme, au point que se balader, soit, en fait, très limité rive gauche! Ou alors, il faut s’aérer à vélo, tout en faisant attention à soi!

La rive gauche ce sont en effet, des axes, des boulevards, la Sud III, l’éloge ou l’obligation du tout bagnole faute de transport efficient.Au delà du décor peu joyeux de la promenade s’ajoute l’odeur, la pollution des voitures et des industries ne génèrent pas l’envie de sortir. L’extérieur agit comme un frein véritable au déplacement doux.

« L’organisation des transports publics est également un enjeu majeur pour les femmes. Dans de nombreux couples, l’accès à la voiture lorsqu’il n’y en a qu’une n’est pas égalitaire, ce sont majoritairement les hommes qui les achètent et en disposent. « source

« Ici, nous subissons la banlieue parce que nous dépendons des transports en commun, de leurs horaires, de les temps d’attente les week-end, le soir. »

Le métro est arrivé de l’autre côté il a peu quand on y réfléchit. Le cadre, les stations le long des voies, des routes, les temps d’attente et la disparition d’une offre acceptable le soir font partie des éléments épinglés. Les femmes en ont assez de chercher un co-voiturage à chaque fois qu’elles veulent sortir, elles ne peuvent préserver leur indépendance car elles ne sont pas autonomes dans leur déplacement. Elles sont parfois très éloignées ou ont l’impression d’être trop éloignées des arrêts et stations.

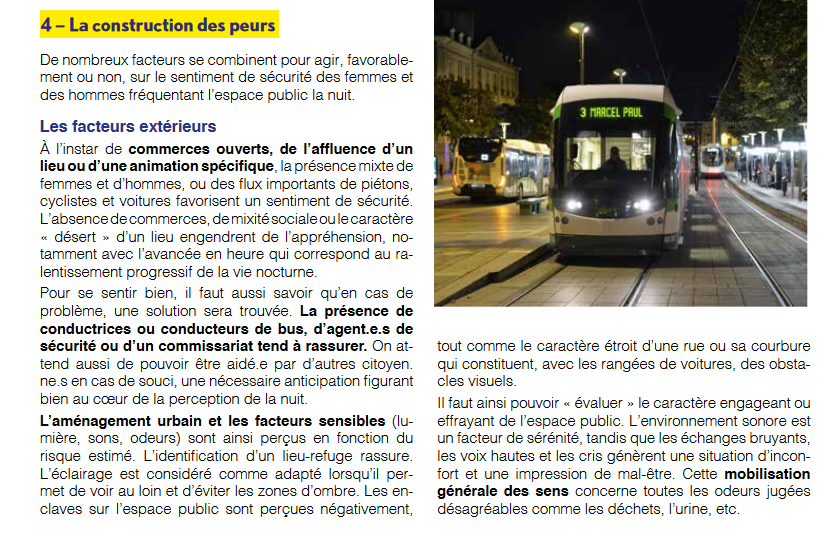

Elles ressentent une insécurité réelle le soir dans le métro et la nuit, il n’y a personne dehors, les gens sont chez eux et cette impression très forte se fait sentir assez tôt en saison automnale, de ce fait, sortir oui mais en voiture!

Les vélos en location s’arrêtent le soir à Rouen mais surtout n’existent pas en dehors. De plus, les femmes craignent pour leur sécurité à vélo, pour exemple le BD de l’Europe suffit à refroidir plus d’une tentative.

La frontière entre Rouen et sa proche agglomération est très vivement ressentie comme une injustice de traitement. La banlieue est subie. Le coût des transports est aussi une remarque qui est faite, « c’est cher au vu de la qualité du service. » Les espaces, à l’intérieur du métro, sont petits, peu de places pour s’asseoir, les stations les plus redoutées le soir comme en journée en raison de la typologie de population qu’elles génèrent sont Théâtre des Arts et Saint-Sever. Les usagers des lignes ne sont pas les mêmes, la ligne George Braque est précisée comme « moins bien fréquentée ». La station Jean Jaurès est signalée comme très peu « plaisante ».

En outre, nous savons que les usagers des transports en commun, le soir, sont majoritairement des hommes.

Si le soir, nous sortons en voiture, encore faut-il trouver à se garer, nous subissons une double peine, il y a une vraie pénurie de places rive droite et ensuite, rebelote rive gauche si nous n’avons pas de place attitrée ni de parking privé…

« La nuit, l’insécurité liée aux transports en commun est encore plus importante. « source

Qui traine dehors le soir ? Pourquoi être dehors le soir est associé à trainer? Les quartiers sont résidentiels assortis souvent de parking privés. Les rues sont éclairées mais pas suffisamment, et puis « personne », pas de commerce, pas de café, pas de présence humaine. Il faut filer, tracer, marcher à vivre allure pour arriver à bon port.

La nuit, les impressions de solitude sont démultipliées par l’absence de bruits, très peu de voitures, pas de transport, le moindre pas est alors perceptible. Si le chemin dépasse le Km, les choses sont en général vécues avec stress. La banlieue c’est s’enfoncer là où il n’y a personne, pas ou peu de lumière et pas une âme qui vive. Les trajets sont à eux -seuls des freins aux déplacements au point d’engendrer un isolement.

Sortir oui mais tout à côté. C’est possible lorsque le quartier le permet, qu’il est assorti de cinéma, de salles de spectacle (concert ou autres), d’endroits pour se restaurer même tard mais quand il s’agit de rentrer là où il n’y a rien, cela devient moins évident, moins naturel de mettre le nez dehors.

Cette situation est vécue comme un empêchement à la vie sociale, à l’épanouissement personnel et aux possibilités de rencontre.

« Vivre en banlieue c’est la garantie de ne pas renouveler ses connaissances, de rester seule face à son isolement. «

La ville de Nantes s’est penchée sur sa ville la nuit avec la question: quel espace public pour les hommes et les femmes , nous vous invitons à prendre connaissance de ce document: Égalité femmes -hommes, la nuit

La nuit, la ville est faite par et pour les hommes souligne le géographe Yves Raibaud

Le mobilier peut en effet faire partie des aménagements à ne pas négliger, c’est en tout cas ce qui ressort de notre 1ère rencontre. Davantage de bancs, des tables, des espaces colorés mais pas spécialement fermés ni spécifiques encore moins dédies car excluants donc sexistes.

La place des femmes questionne aussi le genre ainsi que la place des hommes de manière explicite. Il s’agit de gagner en mobilité, en partage et d’endiguer cette domination, cette sur-représentation. Pour cela, la 1ère remarque qui est faite tient en la nécessité absolue de demander l’avis aux femmes de la rive gauche, de réaliser une enquête, des temps où les femmes pourraient exprimer ce qu’elles veulent.

Vous pouvez découvrir l’interview de Bernard Masson (directeur des aménagements et des grands projets pour la Métropole Rouen Normandie) quant à l’aménagement de l’espace public à Rouen (St Sever est le quartier retenu de la rive gauche): Rouen, l’espace public et les femmes

« Et dans la ville, comment pensez-vous les endroits fréquentés quotidiennement par les habitantes et habitants ?

Par exemple, pour la piétonisation du quartier Saint-Sever, nous réfléchissons notamment aux bancs souvent utilisés par les hommes. Le but est que les femmes se sentent bien dans cet espace et cela passe par de petits aménagements ; deux bancs perpendiculaires pour plus de convivialité et pour discuter, les placer contre un mur pour rendre l’endroit plus rassurant et en disséminer à intervalle régulier pour les personnes âgées qui ont du mal à se déplacer… et qui sont le plus souvent des femmes. »

Vous êtes stoppés net dans vos réflexions, nous aussi. Les femmes et le quartier St Sever c’est aussi une histoire de ghettoïsation, de place accordée aux diversités et nous ne pensons pas que simples, pardon « petits » aménagements suffiront! Il est impératif de donner la parole aux femmes de ce quartier qui y vivent et qui y travaillent, de co-construire, avec elles, leur quartier, leur rue.

Ou encore celui paru en 2018 du journal L’express sur l’urbanisme anti macho à Rouen

« Forte de ces premiers résultats, l’égalité entre les genres devient à Rouen une préoccupation permanente. « Tous les chefs de projet sont formés et sensibilisés à la question », souligne Alexandre Verbaere, directeur des solidarités à la métropole. Cela se traduit par des modifications en apparence modestes, mais qui, dans les faits, changent tout. »

Permanente ? Quel crédit peut-on accorder à cette remarque ? Vous l’aurez remarquer sûrement, ce sont deux hommes, Bernard Masson et Alexandre Verbaere qui sont respectivement directeurs. Quelle représentativité pour les femmes ? De plus, pour les hauts de Rouen, (quartier prioritaire pour la ville), c’est la ville elle-même qui a lancé cette initiative en 2017, pas de choses identiques rive gauche, quartier St Sever et que font les communes de la rive gauche pour s’emparer du sujet ?

Vous pouvez poursuivre avec la lecture de l’article du journal le Monde paru en Mars de la même année :sur la question des usagers masculins en sur-nombre des ponts à Rouen

Les bancs ? C’est à cela que se résumeraient nos besoins?

Ce que nous avons, potentiellement, intégré

» La conscience de ce qui se joue à travers les questions de mobilité est faible de la part des femmes elles-mêmes, estime Claire Gavray*. Cette question est souvent réduite à un sentiment d’insécurité dans la rue alors que les enjeux sont beaucoup plus vastes.

*Propos recueillis lors de la journée « Partager la ville, genre et espace public » organisée le 07 novembre 2016 à l’ULg par le STRIGES (Structure de Recherche Interdisciplinaire sur le Genre, l’Égalité et la Sexualité.

Nous développerons cette approche dans notre article consacré à notre 2ème rencontre.

Quand les séquences ont raison d’un temps d’échange

A l’instar des mariages, pour lesquels nous n’avons pas pris de clichés, laissant les gens aller et venir, devant nous. Ces scènes requerraient une certaine concentration qu’il nous fut difficile à maintenir. Cependant, au sein de ce théâtre de verdure et de vies, nous avons reçu la visite d’un chat et enfin celle d’un paon…La fin de l’échange avait sonné.

En repartant, il est près de 16H, nous marchons ensemble, et constatons la prédominance du couple en promenade, notamment ceux avec enfants.

Isabelle Pompe, le 16 septembre 2019, pour #sitespecific

.png](https://sitespecific.home.blog/wp-content/uploads/2019/03/screenshot_2019-03-22-enquc3aate-inc3a9dite-c2ab-la-mobilitc3a9-et-le28099accc3a8s-des-franc3a7ais-aux-services-de-la-vie-quotidienne-c2bb-mobilite-i...1.png?w=1000)

![Screenshot_2019-03-22 Enquête inédite « La mobilité et l’accès des Français aux services de la vie quotidienne » Mobilite i[...].png](https://sitespecific.home.blog/wp-content/uploads/2019/03/screenshot_2019-03-22-enquc3aate-inc3a9dite-c2ab-la-mobilitc3a9-et-le28099accc3a8s-des-franc3a7ais-aux-services-de-la-vie-quotidienne-c2bb-mobilite-i....png?w=1000)

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.