Hortus Politicus

« De nos jours la végétation, par opposition au minéral, occupe une place importante dans le tissu urbain des villes occidentales. Elle est de plus en plus désirée par les urbains pour leur permettre de supporter la ville, de l’accepter dans leurs pratiques et usages quotidiens. Les espaces verts sont des lieux de détente et de récréation, prisés par les citadins (Emelianoff, 2007; Da Cunha, 2009) » Les espaces verts urbains : étude exploratoire des pratiques et du ressenti des usagers

Vous pouvez consulter notre précédent article sur le Territoire extra-local & Environnement

« 7 Français sur 10 choisissent, aujourd’hui, leur lieu de vie en fonction de la présence d’espace vert à proximité de leur habitation (UNEP/ Programme des Nations Unies pour l’Environnement, 2008)« .

#sitespecific a organisé son 1er atelier consacré à la problématique de la « faune et de la flore en ville » le 27 juillet 2019 dans la commune de Petit-Quevilly.

Un jardin est aussi un miroir à plusieurs facettes dont celles des politiques locales et environnementales des communes mais également celles d’une nature humanisée dans sa gestion, d’une société dans ce qu’elle saisit comme enjeux. C’est ce qui est spécifié par ce titre, Hortus Politicus – Jardin politique dans l’esprit de l’émission de France Musique « Musicus Politicus » car à l’instar de la musique, tout jardin pourrait être politique.

Prévenir est plus efficace que guérir

Une vue du jardin du Cloître // Petit-Quevilly

Atelier ‘ Specific

Ces propositions de rencontre résultent d’interrogations sur les liens entre le vivant et les urbains. Elles participent à cette ambition de reconquête d’un territoire commun. La biodiversité est au cœur des questions environnementales. Agir pour la biodiversité autour de nous fait partie des objectifs premiers du projet #sitespecific.

Les quelques principes de ces ateliers

- Fonctionner « in situ »

- Questionner, conjointement, les espaces verts publics.

- Discerner les qualités et les défauts pour se remettre à la biodiversité.

Atelier’ Specific # 1

Préambule

« Abordons ensemble la faune et la flore, en ville, dans nos parcs & jardins comme celui de la Chartreuse Saint-Julien de Petit-Quevilly. Ce dernier, ponctué de plantes médicinales, condimentaires et de fruitiers, s’étend sur plus de 9000 M² et propose également un parcours historique. »

- Un exercice collectif sur la question de la perception.

- Un temps de rencontre pour confronter les regards, les points de vue, inviter à réagir.

« Choisir la voie du mieux »

Modalités

A partir d’un partage d’expériences, ce 1er RDV souhaitait interroger les conditions d’existence de la faune et de la flore en ville, ce, en nous installant au sein d’un jardin de la ville de Petit-Quevilly. Ensuite, se pencher sur la conception de cet espace végétalisé et sur les possibles qui lui sont offerts pour être « habité », être « approprié ».

« Site specific conçoit le jardin public comme un espace d’accueil parfaitement adapté aux questions environnementales et sociétales. De plus, un jardin c’est aussi prendre le temps d’observer, tenter et réessayer, en ce sens, où il doit être perçu avec le souci de l’effort continu, tel un processus qui ne s’interromprait pas.

Questions

- Comment un espace vert se fait miroir, écho de notre gestion de sa préservation ?

- Quelles « libertés » sont offertes, par un lieu public végétalisé, aux espèces animales/ Végétales ?

- Qu’en est-il de l’adéquation voire de l’inadéquation des espaces végétalisés aux variations climatiques ?

- Quelles conséquences de celles-ci sur la faune et la flore?

La Notion de BIODIVERSITÉ HEUREUSE

Cette idée a émergé avec les jardins de Chaumont- Sur- Loire et l’ édition 2011 du festival international des jardins. Le principe étant de « redonner la parole aux plantes » au sens politique, en particulier, du terme. Par le fait, la ville, la rue et les espaces publics végétalisés sont des territoires citoyens. Ces jardins contribuent à la vie d’un quartier.

Le déroulé de la visite

Depuis une vue d’ensemble et grâce à une circulation dans les allées, nous partons à la recherche de ce jardin, de son histoire, de son inscription dans la commune à son contexte historique et son ancrage territorial local. Quels sont ses publics ? Quelles visions globales en avons-nous ? Quelles faunes et quelles flores sont présentes ? Quel est l’état de cet espace vert ? Quelle est sa condition au regard de son entretien ? Quelles indications sont spécifiées ? Pouvons-nous rapporter des « souffrances végétales » ? Quelles remarques pouvons nous formuler et à partir de quels constats ? Quelles améliorations ? Quelles suggestions ?

Les éléments à prendre en compte:

Depuis le tri pour les poubelles, jusqu’à l’hôtel à insectes, en passant par les mangeoires/ abreuvoirs à oiseaux et autres possibilités permises pour la nidification, nous noterons les pistes empruntées ou à explorer pour ce jardin. En outre, nous listerons « les fonctionnalités » offertes/promises ou possibles (dans le sens à développer).

Pourquoi ?

Dans les zones urbaines, la nature a besoin de nous pour survivre, ce pourquoi il convient d’être solidaire et impliqué.Il est important d’abriter la faune sauvage en ville et de créer les conditions de sa préservation.

« En introduisant de la végétation en ville, en aménageant et en gérant les espaces verts, on influe sur les pratiques existantes comme le démontre Abbara (2002) ou Arrif (2007). »

Les observations directes

- Absence de tri sélectif pour les poubelles

- Absence de récupérateur d’eau

- Absence de composteur- Collectif &/ou associatif de quartier- (recycler et composter sur place pourrait permettre au sol et donc aux plantes un meilleur développement et une plus grande résistance)

- Absence de Lombricompost (déchets verts et biodéchets)

- Absence de composteur pour déjection canine -(Une solution gratuite et écologique, de l’engrais, un jardin et un verger assaini et des avantages au niveau agronomique).

- Absence d’hôtel à insectes

- Absence de mangeoire, abreuvoir.

- Absence de ruche

- Présence de bacs mais absence de verdissement collaboratif – (ils se trouvent derrière une haie à l’entrée côté droit- Un endroit idéal pour insérer des composteurs puisque c’est caché.) Ces trois bacs pourraient être déplacés et rejoindre un espace plus accessible.

Nous pouvons impulser l’idée d’une intégration possible d’un volet expérimental voire d’une parcelle dédiée à un essai de régénération naturelle.

Le compost est un amendement organique contribuant, s’il est épandu à intervalles réguliers, à améliorer les caractéristiques du sol :

- Amélioration de la structure du sol : effet mulch (protection du sol, lutte contre l’érosion…), stimulation de la vie microbienne et amélioration de la prospection racinaire

- Augmentation de la capacité de conservation en eau

- Minéralisation des sols

Par ailleurs, il est à retenir que nous assistons à un déclin du moineau des villes fautes d’insectes.

Source Défi Écologique- Article « 10 oiseaux que l’on rencontre en milieu urbain » de Julien Hoffmann

- La présentation des espaces

La structuration du site se développe autour d’ allées et de la valorisation d’un patrimoine matériel spécifique, le Cloître.

Il est remarqué que « le dessin paysager de cet espace fait davantage penser à un jardin de musée où marcher sur l’herbe serait interdit, ceci serait accru par la présence de petites dalles (pas) blanches intégrées ».

Le jardin et son allée principale, une vue des petites dalles.

Conçu comme une cour carrée, cet espace végétalisé se vit de manière géométrique, divisé voire subdivisé en allées et contre-allées. Ce dessin pourrait donner l’impression d’une circulation qui s’effectue suivant une logique de « courant avec des sens de circulation » ou encore d’allées majeures et mineures.

- Une impression de circuit

« L’aménagement et la composition de l’espace sont de puissants organisateurs des flux qui, en définitive, ne changent qu’en termes de vitesse des parcours empruntés et de sens de rotation des itinéraires de promenade.« source

Les contre-allées

L’imposant Cloître fait s’adosser la promenade à son histoire, à son rythme. Les couleurs neutres et ocres contribuent à un effet calmant voire neutralisant. « L’imposante bâtisse pourrait-elle être végétalisée ? Ne serait-ce qu’au niveau de ses toits? « Les toitures végétalisées participent à la gestion de l’eau et peuvent représenter une surface non négligeable pour vie plus sauvage.

La palette chromatique de cet espace végétalisé varie du vert, jaune aux rose, blanc et violet installant une notion de cadence. « Les espèces choisies sont -elles suffisamment diversifiées ? »

Une des allées qui longe le cloître

Le type d’espace vert conditionne fortement les pratiques et les usages qui en sont faits (Alonso et al., 2002).

Sur les abords des allées, nous rencontrons un mobilier composé de table en pierre sculptée qui pourraient permettre à la faune de se désaltérer. Cependant la pureté et la fraîcheur de l’eau donnée aux oiseaux est quelque chose de primordial. Il convient de donner une place importante à la qualité de l’eau donnée aux oiseaux. (La consommation moyenne d’eau est de 20 à 25 ml par 100g de poids corporel). La pollution de cette dernière est à prendre en compte car elle engendre des maladies. Par chance, il y a également les verdures ou fruits qui apportent énormément d’eau.

Une vue depuis une des trois allées majeures

Le sol du jardin ne laisse planer aucun doute quant à sa souffrance. Il est brulé, peu d’espèces émergent de ce dernier (1er plan). Nous pouvons, par ailleurs, constater que les pommiers implantés sont encore jeunes et peinent à produire de l’ombre. Nous apercevons deux « petits » pommiers » morts déjà atteints par la chaleur de l’été 2018.

L’état du sol du jardin

Cette étendue d’herbe produit soit une impression d’espace libre permissive pour les jeunes publics, soit une sensation évidée d’un terrain au sein duquel peu d’intimité est possible, sur lequel, l’envie de s’asseoir demeure relative. De plus, les déjections canines (les chiens sont interdits dans le jardin) viennent ajouter leur désagréments. A la verdure absente s’additionne l’inconfort de l’assise.

« Le ressenti positif des habitants envers les espaces verts n’est pas homogène. Il change d’une personne à l’autre, mais aussi pour un même individu selon le moment, la saison ou l’espace vert. S’il faut rester conscient de cette diversité, de grandes tendances peuvent être identifiées. » source

« Les gens ont envie de se poser, pourquoi ne pas installer des transats ? » « L’environnement végétal joue à l’occasion le rôle du substitut de destination, le moyen d’être, sporadiquement, vacanciers ou touristes. » source

Au fil de cette déambulation, nous remarquons un mobilier caractéristique ainsi que la création d’ilots.

- Les caractéristiques des « ilots de convivialité »

A la fois, lieu de rencontre, espace pour s’asseoir, lire, se poser, l’espace d’agrément végétalisé est source de bien-être.

nous pouvons ajouter que l’absence de table limite les autres possibilités. Un espace gagne à être réfléchi afin d’être multiple, pluriel au regard des activités et appropriations possibles. De surcroît, les zones d’ombres sont elles aussi peu nombreuses ce qui peut accroître le manque d’appropriation ou encore le peu de temps passé par les publics. Les sièges sont régulièrement vides lors des journées ensoleillées ou pluvieuses.

Les ilots du jardin

Floriculture

Les espèces présentes au cœur de ce jardin s’étirent du rosier buisson, en passant par quelques plantes mellifères y compris les onagracées (gaura), Lamiacées (sauges) à l’exception du tournesol, de l’ail des ours, Nepeta et Souci par exemple. Pour ce qui est des arbres, les pommiers, cerisiers sont présents en grand nombre.

- Plantes mellifères (riches en nectar, en pollen et en miellat) : les cultiver c’est assurément faire un geste pour la planète, car grâce à elles, les insectes butineurs assurent la pérennité des espèces. Elle favorise la biodiversité.

- Les papillons jouent un rôle essentiel dans la pollinisation, pour qu’ils se plaisent il faut bannir tous produits chimiques et accueillir des plantes mellifères, aromatiques, lavande, asters…

- Les oiseaux demandent un jardin tout simplement un jardin très diversifié avec des haies vives, des arbustes à baies et des plantes à graines (Amarantes, Œnothères, Cosmos).

Les flore requiert des soins tels que la taille (couper les fleurs fanées), il faut stimuler la vigueur des plantes, arroser régulièrement (de préférence le matin tôt ou le soir) pour que les plantes se refassent une santé. Les arbres, arbustes et vivaces plantés récemment ont besoin d’être arrosés régulièrement. De plus, un sol en bonne santé est indispensable au bon développement des plantes.

« La fleure c’est de la pure poésie » François Morel

Les fleurs, pour les passionnées de leurs formes, parfums et couleurs, sont relativement peu représentées. De plus, la fleur apporte de la féminité au jardin.

Capture d’écran du livre » Le nouveau jardinier fleuriste » Hippolyte Langlois – Gallica

- Les états de la flore

Depuis une des allées, nous constatons l’impact de la sécheresse sur les arbustes et les haies. les charmilles sont en difficulté.

Deux arbustes semblent morts, non loin de l’espace de jeu. Ils ont été plantés au sein d’un endroit non ombragé d’où l’importance majeure à accorder à la résistance des espèces et aux choix des emplacements. Il est toujours dommage de voir la nature aussi exsangue. Par ailleurs, ces arbustes avaient du paillage aux pieds, ce qui peut contribuer à les protéger.

Soleil et végétation

Revenons un instant sur un plan du jardin déjà aperçu en amont, nous pouvons remarquer une importante branche morte qui correspond au tiers d’un arbre. Les effets de la canicule et de la sécheresse se font sentir de manière directe.

Une rudesse climatique qui se fait sentir dès la scène d’ouverture du jardin, ici, au premier plan. Les haies assez basses bordent la route avec, en arrière plan, les immeubles limitrophes à ce territoire.

Séquence d’entrée du jardin

Le long des murs, plus en aval de la visite, s’installe une flore sauvage très prisée. Au cœur des massifs, place aux espèces autonomes.

Le long des murs, plus en aval de la visite, s’installe une flore sauvage très prisée. Au cœur des massifs, place aux espèces autonomes.

- Les possibles

Avec les fruitiers (pommiers et poiriers) , nous pouvons facilement envisager l’idée d’une cueillette ou l’organisation de manifestations en lien avec ce type d’arbres afin de créer de la vie de quartier. Ce jardin implanté non loin des écoles pourraient également permettre l’initiation aux actions de sensibilisation pour la valorisation, la conservation, le tri, la lutte contre le gaspillage, les biodéchets et surtout légitimer la transmission nécessaire de cet héritage naturel en direction des jeunes générations.

- La faune représentée

En cet après-midi, après la découverte de « longues routes » formées par les fourmis, nous remarquons la présence de quelques pigeons, corbeaux et, à l’oreille, assez peu d’autres oiseaux sont présents en cette période, pourtant de nidification « intensive ». A cela, nous croisons les divers trajets de bourdons.

La faune en action

- L’accès à l’information et la valorisation des espaces

A cet espace vert se greffe l’histoire du lieu qui doit son existence à la présence, dès le 17 ème siècle, de plusieurs confréries de moines à Petit-Quevilly. C’est en 1667 qu’arrivent les Chartreux sur la commune. Au sein de ce jardin, se sont 12 cellules pour les 12 moines comme 12 pierres en granit. Cet aménagement a été réalisé en 2013 « dans un style médiéval et épuré », un jardin pensé comme un « voyage dans le temps ». Qu’en est-il de la valorisation de cette histoire ? plusieurs bornes, panneaux et autres cartels se succèdent pour compléter notre connaissance.

Grâce au travail du service des archives de la commune, l’accès à l’information peut se faire de façon assez détaillée depuis internet et l’onglet chartreuse st Julien.

En outre, vous pouvez découvrir que la Chartreuse a pu bénéficier d’une visite virtuelle malheureusement inaccessible aujourd’hui (le lien renvoyant vers un message d’erreur), par contre, pour compléter, un plan de la chartreuse saint-julien est consultable.

La question des cartels permet d’obtenir des éléments de détails historiques à même de nous projeter dans le quotidien des moines. Leur simplicité est appréciée, toutefois, l’absence d’élément numérique est relevée. C’est aussi en raison de la prolifération des nouveaux outils et des process de numérisation de la documentation que cette réflexion trouve sa raison d’être. En revanche, il est vrai que ces données pourraient satisfaire les curieux soucieux de précisions voire de reconstitutions virtuelles.

Un plot cartel

- Les autres espaces

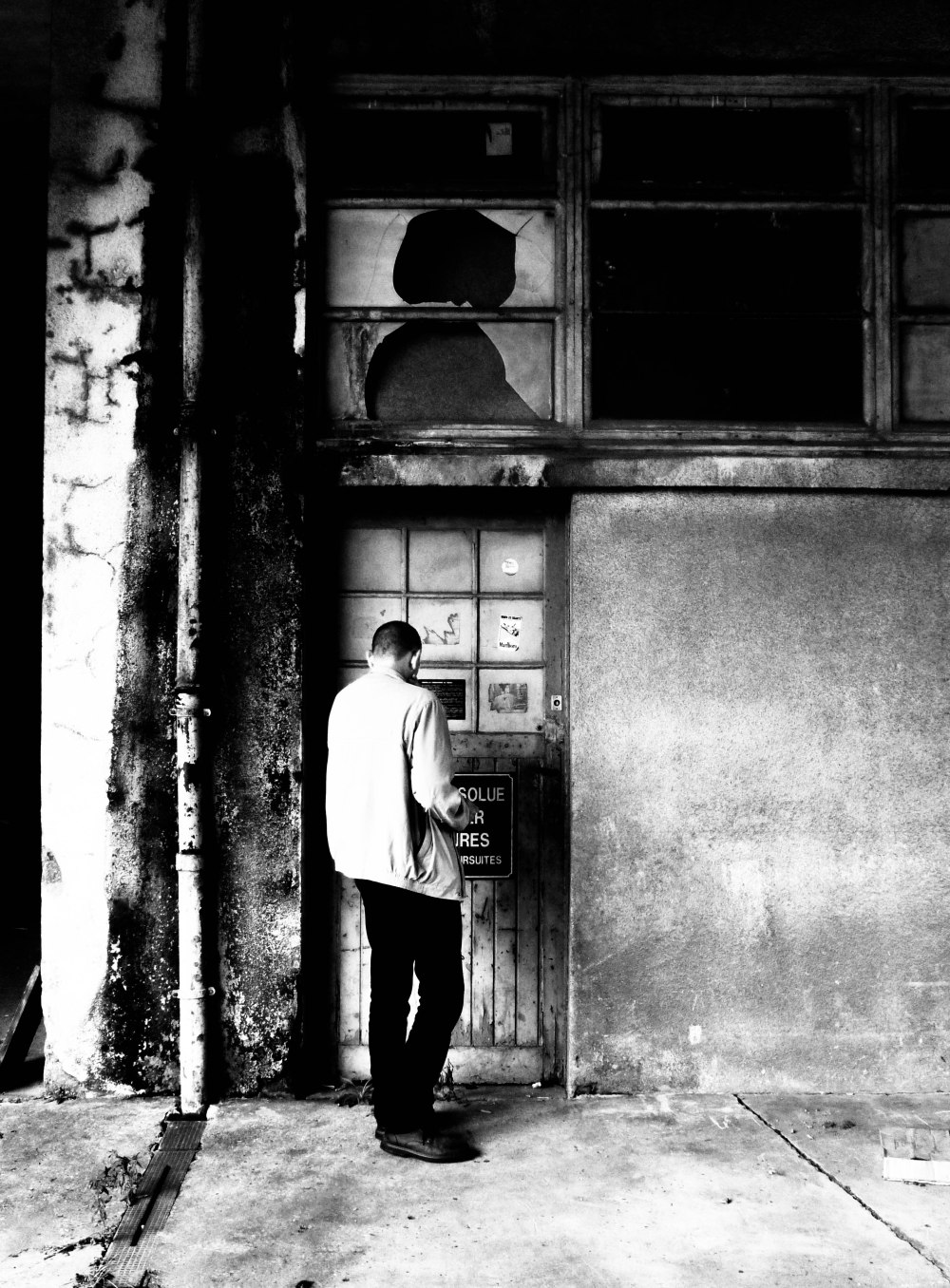

D’autres univers semblent avoir existé néanmoins le visiteur s’en tient aux grilles et vues qui s’en dégagent sans pouvoir bénéficier d’indications.

Ce bâtiment/maison condamné mais rénové voit son accès fermé par une grille extérieure. Cet ensemble rejoint la rue Victor Hugo. Cet espace vert clôt pourrait bénéficier aux initiatives sociétales du type « jardins partagés ».

- La perception de propreté

« Parmi les tendances fortes du ressenti des habitants envers les espaces verts collectifs, la conception d’une nature propre et maîtrisée est très forte. Comme le note Boutefeu (2007), « si le parc est un endroit calme, il est aussi assimilé à un lieu propre sans déchet ni pollution ». Le critère de propreté apparaît en effet sans équivoque dans 69 % des réponses étant ainsi le premier critère d’évaluation de la qualité d’un espace vert pour les habitants. » source

Le problème que rencontre le jardin de la Chartreuse Saint-Julien tient en la surreprésentation des déjections canines. Celles-ci jonchent le sol herbeux, elles pourraient être compostées!

« Comme composteur, peuvent être utilisés les silos du commerce soit être construit avec des planches de bois ou du grillage en prenant garde à bien laisser le fond du bac à compost en contact avec le sol car c’est une source directe de micro-organismes (comme les vers de terre) indispensables à la réussite du compost. L’astuce étant d’avoir plusieurs compartiments (minimum deux) à compost afin de pouvoir le retourner aisément. Pendant qu’ un bac terminer sa fermentation en compost, il convient de remplir le second et ainsi de suite !

- Choisir un endroit à l’ombre

- Creuser une tranchée de 20 cm de profondeur et d’une largeur correspondant à la quantité de déchets souhaités.

- Couvrir de paille ou d’un plastique noir et maintenir humide comme pour un compost normal. source

Le temps 2 de l’atelier

Puis, nous partons à la découverte comparative depuis le square Marcel Paul, situé tout près, afin de « mettre en pratique » nos commentaires. Après avoir apprécié et pris en compte un certain nombre de paramètres du type « comment nous sentons-nous au sein de cet espace ? « , « quel effet produit-il sur nous ? « , « comment pouvons-nous nous l’approprier ? « – Nous rejoignons cette deuxième proposition d’espace vert quevillaise.

- Le square Marcel Paul

Une photo du square prise le 16 mai 2019

C’est avec la prise en compte de la nécessité de la comparaison que nous poursuivons notre exercice critique. Comment les espaces sont-ils accessibles ? Quels types de végétation ? Quels publics ?

Le calme ambiant et l’ombre offerte par les marronniers viennent amener une autre question: Par rapport au jardin du Cloître, quelle est la grande absente de cette scène ? La voiture. En effet, cet espace est conçu comme une enclave, un peu en dessous de la route et au-dessus du trottoir, de sorte que vous ne pouvez qu’apercevoir les voitures qui sont garées. L’impression de sécurité et la sensation d’intimité sont immédiates.

« L’espace vert se définit alors en termes de calme, de lutte contre le bruit, de relaxation, de détente, etc. » source

- La notion de contrôle de la végétation

Alors que nous l’avons vu en amont, une nature maîtrisée fait partie des tendances fortes, ça l’est aussi parce que » l’absence de contrôle de la végétation est rejetée ». source

La commune de Petit-Quevilly a mis en place la gestion différenciée de ses espaces, gage d’économie, certes les tontes et l’entretien des jardins et parcs laissent davantage de place à quelques libertés, cependant, nous sommes encore loin des prairies fleuries, des parkings, clôtures, pieds d’arbres (en ville), murs et toitures végétalisés, pas encore de semis de prairie, de prairie naturelle ni de valorisation des herbes folles…De plus, sont encore utilisés des souffleurs de feuilles à moteur et un nettoyage des trottoirs est encore réalisé, ce, de manière, non mécanique. Vous pouvez lire l’article consacré à Petit-Quevilly & les feuilles mortes

- Ce mode de gestion des espaces verts est une pratique courante dans les pays d’Europe du Nord, en France, celui-ci a pris de l’ampleur réellement lors du colloque européen du 24 et 25 octobre 1994 à Strasbourg « Vers la gestion différenciée des espaces verts » – Article courrier de l’Environnement de l’INRA

- INRA (Institut National de la Recherche Agronomique

- Le département du Tarn en partenariat avec la CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) du Tarn ont publié un guide-gestion-differenciee-des-espaces-verts-et-naturels

A ce titre, une gestion éco-responsable pourrait être envisagée car elle possède un impact environnemental et sociétal supérieur. C’est la garantie d’une réduction des pollutions visuelles et sonores pour les usagers et habitants, mais c’est aussi un formidable outil pédagogique et de sensibilisation du public.

Contexte météorologique de l’atelier

- Une météo spécifique: les canicules

Juillet

« L’épisode caniculaire qui va se renforcer jeudi nous invite à réfléchir du point de vue de nos territoires extra locaux: nos quartiers comme nos communes de la rive gauche rouennaise. Depuis la non adaptation en termes d’isolation de nos logements, de nos bureaux, l’inadéquation des espaces, le manque de verdure dans nos rues et quartiers… Quels choix ? Quelles préventions? Quelles gestions des situations ? Quels dégâts et quels constats ? Prenons un temps pour partager nos expériences de cette traversée caniculaire. Commençons lors de notre Atelier’ Specific # 1! » – Post Facebook de la page Site Specific.

La France connaît un été 2019 très chaud avec déjà deux canicules au compteur. En juillet, ce sont surtout les villes de l’ouest, du nord et de l’est de la France qui ont vu leurs records pulvérisés.

Juin

« La canicule européenne de juin 2019 est une période de chaleur estivale inhabituelle et exceptionnellement précoce qui affecte l’Europe en fin juin-début juillet 2019. Elle survient seulement onze mois après la canicule de juillet-août 2018 ».

- Les particularités du calendrier

La question de la date fut posée. En tenant à respecter, a minima, un RDV par mois, fin Juillet s’imposa naturellement. Il est vrai que cette date estivale, propice aux vacances qui plus est, ancrée en fin de mois, et très peu de temps après cette journée historique de jeudi, a pu s’apparenter à un défi au regard du déplacement des participants. (2 inscrits et 4 intéressés ont décliné).

Petit-Quevilly

- Attachement & Ancienneté de présence

Cette notion a déjà été questionnée sur ce site, il n’en demeure pas moins qu’il semble nécessaire de l’explorer, un tant soit peu, encore aujourd’hui. C’est en partant du principe qu’un espace est public, dans le sens où, tous, nous pouvons nous l’approprier, que nous avons parcouru ce jardin. Et c’est avec cette du tous que nous avons, très tôt, butés.

Au fil de cette rencontre, il est apparu une difficile communication basée sur un défaut d’écoute et de compréhension des enjeux de cet atelier ainsi qu’une persistance des jugements de valeur et des généralisations (« les gens »). Par ailleurs, nous ne sommes pas sans savoir que cette commune cristallise une vie politicienne complexe à même de donner à comprendre les différents types d’ attachement. En effet, au delà de la mémoire familiale, ouvrière, les schèmes de l’attachement traversent les histoires des habitants de cette commune. Pour autant les autres regards, « les neufs », « les découvreurs » ont peiné à être légitimés, sacrifiés, ou presque sur l’autel de l’ancienneté de présence sur ce territoire. Théorie de l’attachement – Source CAIRN

Jardin du Cloître – Atelier ‘ Specific # 1 – 27 juillet 2019// Petit-Quevilly

« Que l’on veuille plus de nature ou non, les usages sont nettement connus et définis contrairement au ressenti envers les espaces verts. Ce dernier est plus varié et moins bien cerné. Présente sans être toujours vue, pratiquée sans être nécessairement réfléchie, la nature en ville souffre fréquemment d’un manque de reconnaissance et de considération. » source

Pour poursuivre votre intérêt sur le jardinage en ville, nous vous conseillons la lecture du dernier hors -série n° 210 de l’Ami des Jardins.

Isabelle Pompe pour #sitespecific, le 09 aout 2019.

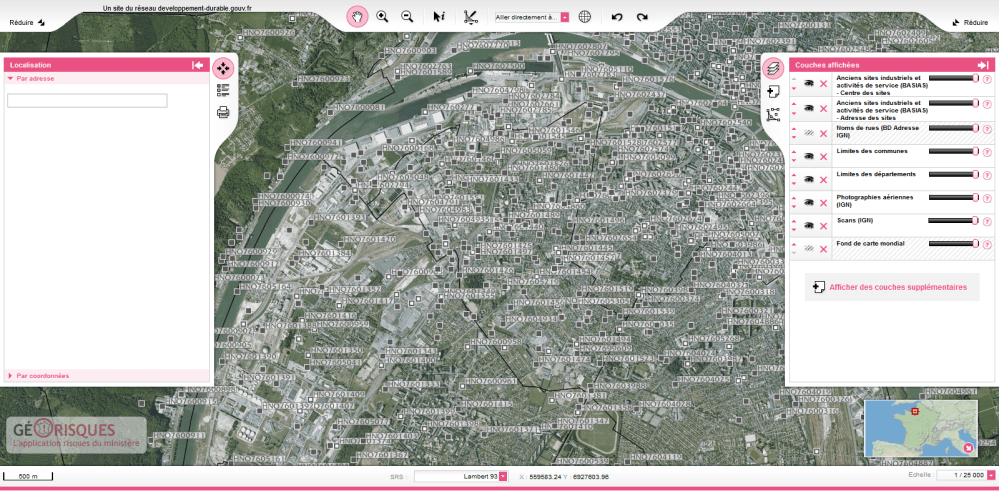

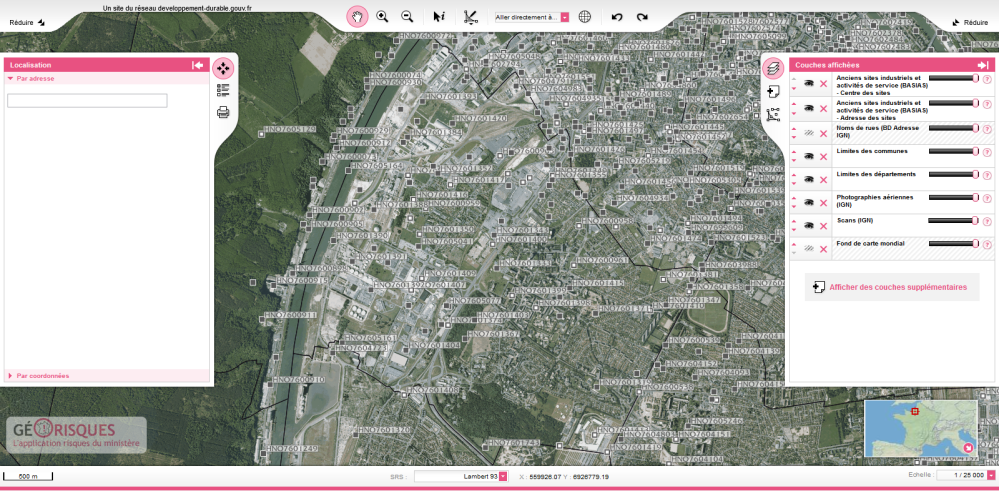

![Screenshot_2019-02-26 CARTE Envoyé spécial la crèche, l'école ou le lycée de votre enfant sont-ils construits sur des sols [...]](https://sitespecific.home.blog/wp-content/uploads/2019/02/screenshot_2019-02-26-carte-envoyc3a9-spc3a9cial-la-crc3a8che-lc3a9cole-ou-le-lycc3a9e-de-votre-enfant-sont-ils-construits-sur-des-sols-....png?w=1000)

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.